Durante siglos, el escenario literario fue concebido como un territorio exclusivamente masculino. A las mujeres se les asignaba el papel de musas, personajes o lectoras; la autoría, en cambio, era una esfera vetada, considerada impropia o, incluso, peligrosa para la reputación femenina.

La historia de la literatura escrita por mujeres no es solo un repaso histórico de obras, sino un relato de perseverancia, disimulo y desafío a las estructuras patriarcales que controlaban la imprenta, la crítica y la educación. Desde el anonimato medieval hasta la autoafirmación feminista de la actualidad, cada página escrita ha sido un acto de resistencia, reclamando por el derecho a la voz, la letra y la mirada frente a la historia.

La edad de los seudónimos y el cerco doméstico (siglos XVII – XIX)

Para ser leída, una mujer a menudo debía dejar de serlo. La necesidad de adoptar un nombre masculino para acceder al mercado editorial marcó los siglos XVIII y XIX, una época en la que la voz femenina solo era tolerable si se enmascaraba bajo una identidad autorizada. La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha documentado cómo esta restricción histórica obligó a las autoras a llevar una doble vida literaria para poder acceder al canon.

1. El velo del nombre ajeno

El caso más notorio es el de las hermanas Brontë, quienes publicaron sus novelas (como Cumbres Borrascosas y Jane Eyre) bajo los nombres de Currer, Ellis y Acton Bell. Temían que el sesgo de género les impidiera ser tomadas en serio por la crítica.

El uso del seudónimo no era solo una estrategia para el anonimato, sino una armadura contra el menosprecio. George Eliot (Mary Ann Evans) y George Sand (Amantine Lucile Aurore Dupin de Dudevant) son ejemplos europeos de cómo el intelecto femenino debió vestirse de hombre para debatir ideas filosóficas o narrar pasiones audaces en el espacio público.

2. La revuelta de la domesticidad

Otras autoras, como Jane Austen (1775-1817), decidieron publicar de forma anónima, pero desde su propio nombre de pila. Aunque sus novelas se centraban en el pequeño universo de la clase media rural y el matrimonio, su agudeza crítica y su fina ironía sirvieron como una sutil, pero eficaz, crítica a las restricciones sociales impuestas a las mujeres. Austen demostró que los temas considerados «femeninos» —la herencia, la reputación, el matrimonio— eran, de hecho, el motor de una profunda reflexión social.

La presión social para mantener el decoro era tan intensa que muchas veces la única salida para las mujeres fue el silencio. Si una autora se atrevía a publicar bajo su nombre, la crítica se centraba a menudo en su moralidad o en su vida personal, en lugar de en el mérito de su prosa. En la España decimonónica, por ejemplo, figuras como Cecilia Böhl de Faber (que firmaba como Fernán Caballero) se vieron forzadas a utilizar nombres masculinos para que sus obras, aunque a menudo conservadoras en su mensaje, fueran aceptadas por la élite literaria dominada por hombres. Esta doble vida —la mujer en el hogar y el hombre en la imprenta— se mantuvo como una constante dolorosa que subraya la exclusión sistemática del talento femenino durante esta época clave de la historia editorial.

El grito iberoamericano y la resistencia erudita

La lucha por la voz femenina se manifestó con particular intensidad en el ámbito hispanoamericano, donde el desafío a las normas se combinó con la erudición y la teología.

La figura de Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) se erige como un faro de la resistencia intelectual en el siglo XVII. Monja jerónima en la Nueva España, Sor Juana fue una polímata cuya inteligencia abarcaba la poesía, el teatro, la música y la filosofía. Su decisión de ingresar al convento fue, en parte, una estrategia para poder estudiar sin las ataduras del matrimonio. Su obra más famosa, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, es una defensa lúcida y valiente del derecho de la mujer a la educación y a la razón.

En la España del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán (1851-1921) no solo fue una novelista clave en la introducción del naturalismo, sino una incansable defensora del feminismo. Fue pionera al defender el acceso de la mujer a la educación superior y a la Real Academia Española, rompiendo moldes con su vida y su obra. Su legado es estudiado por instituciones como el Instituto Cervantes para rescatar su papel central en la historia de la lengua y la literatura española.

Modernismo y la habitación propia (Siglo XX)

El siglo XX trajo consigo un cambio estructural, alimentado por el sufragismo y la redefinición del papel de la mujer en la sociedad. El modernismo literario se convirtió en la plataforma para una nueva narrativa centrada en la experiencia interior femenina.

1. El imperativo de Virginia Woolf

Virginia Woolf (1882-1941) articuló la crítica definitiva a la marginación femenina en su ensayo Una habitación propia (1929). En él, postuló que para que una mujer pudiera dedicarse al arte de la escritura, necesitaba dos cosas fundamentales: dinero y un espacio físico privado e ininterrumpido. Woolf desveló cómo la falta de recursos y la carga de las labores domésticas habían silenciado a incontables «Shakespeares» femeninas a lo largo de la historia.

Su obra experimental, como Mrs. Dalloway y Al faro, rompió con las estructuras narrativas victorianas y se centró en el flujo de la conciencia, permitiendo que los pensamientos, las emociones y los dilemas internos de las mujeres ocuparan, por primera vez, el centro de la escena literaria.

2. Voces de la diáspora: la intersección de raza y género

Mientras Woolf exploraba las barreras de clase y género en Europa, en Estados Unidos, escritoras como Zora Neale Hurston (1891-1960) luchaban en la intersección de la marginación racial y sexual. Hurston, figura clave del Renacimiento de Harlem, usó la oralidad y la cultura afroamericana para crear narrativas vibrantes y auténticas. Su obra Sus ojos miraban a Dios (1937) es un estudio sobre la autonomía de la mujer negra frente al patriarcado y los prejuicios raciales, demostrando que la «habitación propia» debía incluir también el derecho a contar la propia historia desde una experiencia culturalmente específica.

3. La generación silenciada: Las Sinsombrero

En España, durante el periodo de entreguerras, un grupo de mujeres intelectuales y artistas de la Generación del 27 (como Maruja Mallo o Concha Méndez) se atrevió a romper con las convenciones sociales, llegando a quitarse el sombrero en público como signo de rebelión contra las ataduras. Este grupo, conocido como Las Sinsombrero, fue víctima del exilio y el olvido tras la Guerra Civil, y su obra fue sistemáticamente minimizada. Su recuperación histórica en las últimas décadas es esencial para entender la riqueza cultural de la época.

Homenaje y legado

Desde la segunda mitad del siglo XX, la literatura escrita por mujeres ha ganado terreno de manera irreversible, con autoras que han reescrito los cánones y han ganado los más altos reconocimientos mundiales, desde el Premio Nobel hasta el Premio Cervantes.

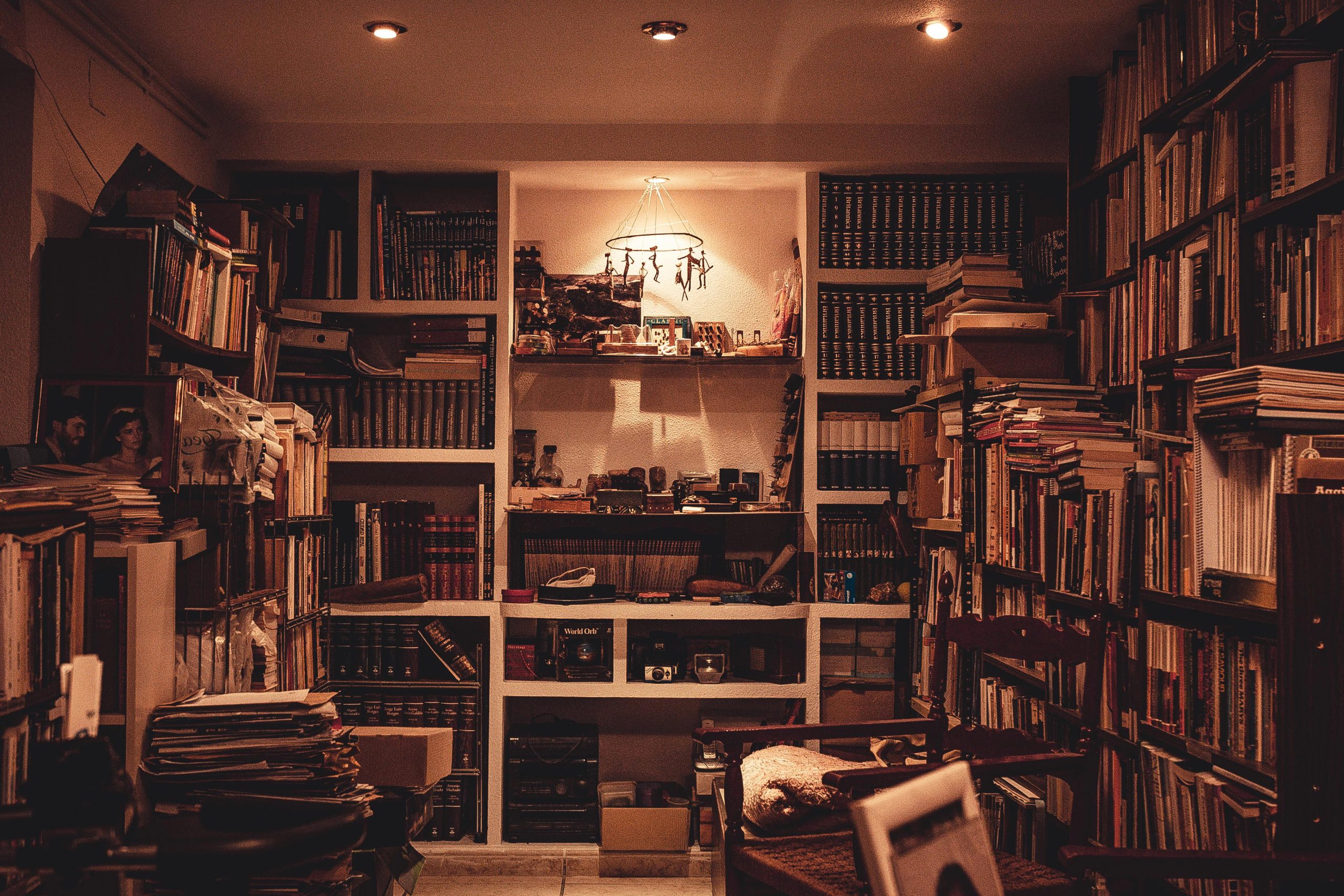

Hoy en día, el valor de estas figuras es innegable, y plataformas digitales y proyectos culturales se dedican a honrar y mantener viva su memoria, asegurando que sus logros perduren. En su reciente homenaje a mujeres escritoras en el marco, del Día del Libro, Virago Art destaca la importancia de figuras fundacionales como Sor Juana Inés de la Cruz, cuya inteligencia desafió las estructuras del virreinato, hasta las voces esenciales del modernismo como Virginia Woolf, cuya obra sigue siendo un faro para la crítica de género. Es crucial que la historia del arte y la literatura sea contada en toda su amplitud y diversidad, visibilizando los nombres que estuvieron silenciados o disfrazados.

En las últimas décadas, la literatura escrita por mujeres ha abrazado la interseccionalidad, explorando cómo el género se cruza con la raza, la clase, la nacionalidad y la sexualidad. Autoras de la diáspora y la literatura postcolonial, como la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, han utilizado la novela para desafiar la narrativa occidental dominante, poniendo el foco en las complejidades de la identidad en un mundo globalizado. Sus discursos, como el famoso Todos deberíamos ser feministas, han traspasado las fronteras literarias para convertirse en manifiestos sociales. Paralelamente, escritoras de misterio y ciencia ficción, géneros tradicionalmente masculinos, han redefinido sus límites, utilizando la ficción especulativa para criticar el presente y proyectar futuros donde las estructuras de poder son analizadas desde una perspectiva genuinamente femenina. Este fenómeno demuestra que la literatura femenina ha pasado de la protesta silenciosa a la reescritura del mapa narrativo global.

Autoras como Toni Morrison (abordando la identidad y la experiencia afroamericana), Isabel Allende (fundiendo el realismo mágico con la historia familiar y política latinoamericana), Margaret Atwood (con sus distopías que exploran las amenazas a la autonomía femenina) o Gabriela Cabezón Cámara (quien rompe la narrativa del gaucho argentino, dándole voz a la mujer del Martín Fierro en “La china Iron”), han demostrado la universalidad y la necesidad de la perspectiva de género.

El poder de la voz propia

La historia de las mujeres en la literatura nos muestra que el cambio no llega pidiendo permiso, sino por insistencia. Cada autora que firmó con su nombre, cada ensayo que demandó igualdad y cada novela que exploró el interior femenino, ha contribuido a forjar un legado que hoy es ineludible.

El presente literario es el resultado de aquellas voces que se negaron a dejar vacías las «habitaciones propias». Aquellas voces que pelearon contra el canon y ahora lo enriquecen.